कविताअन्य

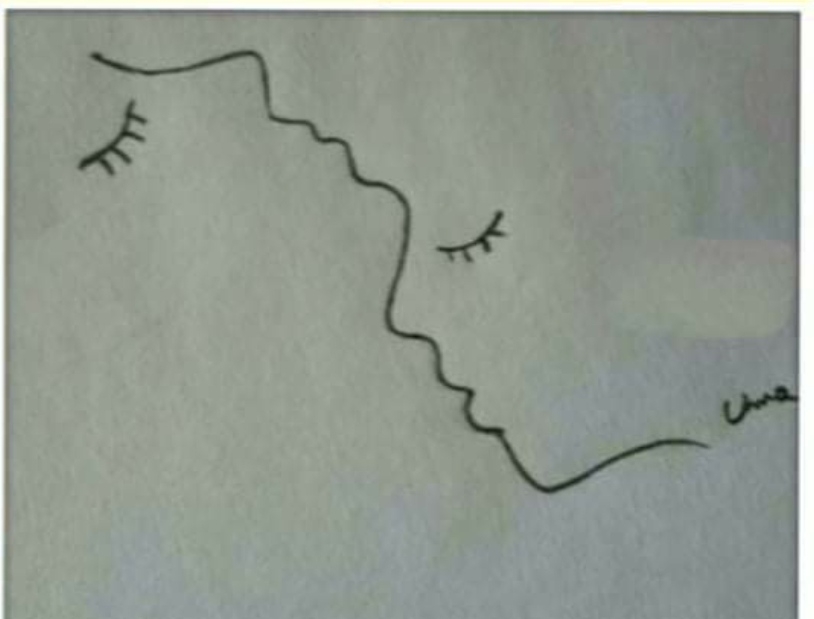

क्या फर्क पढ़ता है

- Edited 4 years ago

- 170

- 3 Min Read

किसी गैर की पनाहों में,देखता खुद की मुहब्बत को

खुद को हरदम समझता हूँ, खैर क्या फर्क पड़ता है

अजनबी हाथों में जब भी,देखता खुद की अमानत को

सोचकर मन को बहलाता हूँ, खैर क्या फर्क पड़ता है

बड़ी शिद्दत से जिसको चाहा,जिसकी इश्के इबादत की

देख उसे ही अब दूर जाता हूँ,खैर क्या फर्क पड़ता है

हर हकीकत सामने है मेरे,वो अब कभी मेरी नही होगी

फिर भी खुद को झुठलाता हूँ, खैर क्या फर्क पड़ता है

जी रहा बस जिंदा लाश बनकर,मैं उनकी याद में तन्हा

बस खुद को यादो में जलाता हूँ, खैर क्या फर्क पड़ता है

प्रपोजल

दादी की परी

वो चांद आज आना

माँ

चालाकचतुर बावलागेला आदमी